Peter Sacher 7. Seite

Erleben Sie die 1950er und 1960er Jahre im Münsterland!

Auf der Intermodellbau-Ausstellung 2023 in Dortmund zeigte Peter den Besuchern dieses Diorama mit einer Auswahl seiner schönen Modelle.

Hier kommt demnächst das Datenblatt zum Büssing 8000SA 4x4!

Für August Alborn im Einsatz

Mit Baggern unterwegs in der jungen Bundesrepublik Deutschland.

Als Zugfahrzeug dient – Fotos links – ein seltener Büssing mit Allradantrieb vom Typ 8000SA mit einem 180 PS starken 6 Zyl. Dieselmotor.

Und - Fotos rechts – eine Kaelble Schwerlastzugmaschine vom Typ KDV 22Z8T mit einem 300 PS starken V8 Dieselmotor. (Text: Peter Sacher)

Hier kommt demnächst das Datenblatt zum KDV 22Z8T 6x6!

Geschichte der Firma August Alborn KG

1891 gründete Christoph Alborn in Dortmund ein Transportunternehmen. In den 1920er-Jahren übernahm Adam August das Unternehmen und schaffte 1925 das erste Auto an, eine Hanomag-Zugmaschine. Bald danach kamen zwei Opel-Blitz und der Betrieb wurde mit einer Kohlenhandlung erweitert. 1957 spezialisierte sich die inzwischen unter August Alborn firmierende Firma auf Schwertransporte. Zugmaschinen der Firmen Kaelble, Faun, Büssing, Mercedes und Magirus ergänzen in den folgenden Jahren den Fuhrpark. 1961 folgte August Alborn seinem Vater in der Geschäftsführung nach. Der Handel mit Kohlen wurde aufgegeben und Autokrane wurden angeschafft.Die Firmenleistungen verlagerten sich nun in den Bereich Spezialtransporte. 1989 trat Helmut Alborn in die Geschäftsleitung ein und im Jahr 2016 feierte das Unternehmen sein 125-jähriges Firmenjubiläum.

Da ich meinen Arbeitsplatz 25 Jahre in Dortmund hatte, gehören Dortmund, das Ruhrgebiet und seine Nutzfahrzeuge zu meinen bastlerischen Vorbildern. (Text: Peter Sacher)

Kaelble KDV 22Z8T

Vor vielen Jahren habe ich mir ein kleines Buch über die Spedition August Alborn aus Dortmund gekauft. Es war bestückt mit vielen Bildern der Dortmunder Schwerlastspedition. Vor über zwei Jahren habe ich das Buch wieder in die Hände bekommen. Mir fiel dabei eine große Kaelble-Zugmaschine auf, die Kaelble KDV 22Z8T, die mir so gefiel, dass ich mich dazu entschloss, diese im Modell umzusetzen. Ich suchte in meinen Unterlagen und im Netz nach weiteren Bildern und Daten für dieses Fahrzeug und wurde fündig. Risszeichnungen mit Maßangaben waren die größten Hilfen. Bevor ich mit dem Bau begann, durchsuchte ich meine vielen Grabbelkisten (Bausatzreste) nach geeigneten Teilen, die ich dann nicht selbst herstellen musste. In meiner bekannten Eigenbauweise entstand das Abbild der Alborn-Zugmaschine im Maßstab 1:24.

Nach fast einem halben Jahr Bauzeit war ich fertig und mit dem Ergebnis zufrieden. (Text: Peter Sacher)

Büssing 8000 SA

Nachdem ich die Kaelble-Zugmaschine und den Tieflader der Firma Alborn aus Dortmund gebaut hatte, bekam ich nach Durchsicht der Bilder im Alborn-Buch Lust, ein weiteres Fahrzeug dieser Schwertransport-Firma zu bauen.

Von einem Modellbaufreund bekam ich vor einiger Zeit einen Revell-Büssing-Bausatz geschenkt. Da die Firma Alborn eine Büssing 8000 SA Allrad-Zugmaschine im Bestand hatte und Bilder dieser Zugmaschine im Alborn-Buch waren, beschloss ich, wieder im Bastelfieber, diese mit Teilen aus dem Revell Bausatz auf die Räder zu stellen. Zum Glück hatte ich dafür noch vom Kaelble Alborn-Abziehbilder übrig.

Einige Bausatzteile und viel Eigenbau ließen ein weiteres Unikat eines Alborn Schwertransporters für meine Vitrinen entstehen. (Text: Peter Sacher)

Kässbohrer-Tieflader

Eigentlich hatte ich vor, einen passenden Scheuerle-Tieflader zum Kaelble zu bauen. Nicht ausreichende Unterlagen und mein Respekt vor der komplizierten Technik, diese im Modell umzusetzen, ließen mich vom Bau absehen.

Was ich nie für möglich gehalten hätte, mein Interesse, Modellbau zu betreiben, verließ mich. Aber dann, nach fast eineinhalb Jahren, stand ich vor meinem Basteltisch und ich fing wieder an, ein Modell zu planen. Ich entschloss mich, ein weiteres Alborn-Modell zu bauen. Es sollte ein Kässbohrer-Tieflader werden, von dem auch Bilder im Buch sind.

Wieder frisch angefangen, ging es plötzlich weiter wie zuvor. Von morgens bis abends war ich wieder im Bastelfieber. Als Beladung für den Tieflader baute ich eine große Holzkiste, die ein schweres Teil für die AEG Dortmund verkleidete. Baumaterial für die Kiste war Balsaholz. (Text: Peter Sacher)

FK2500 als Original

FK2500 als Modell

Ford FK2500

1964 begann ich meine Lehrzeit als kaufmännischer Angestellter im Groß- und Außenhandel. Wie damals üblich, begann die Ausbildung mit praktischer Arbeit im Lager. Dort durchlief ich alle Abteilungen in einem grauen Kittel. Zu dieser Zeit nutzte die Firma verschiedene LKW-Typen zur Auslieferung der Sanitärwaren. Stand ein dringender Auftrag an und kein Lastwagen war verfügbar, wurde ein nicht mehr zugelassener LKW, Typ Ford 2500, genutzt. Für diese nicht ganz ungefährlichen Einsätze stellte sich ein unerschrockener junger Fahrer zur Verfügung. Einige Male musste ich ihn zur Auslieferung begleiten. Für mich waren das abenteuerliche Fahrten mit einem tollen Kollegen, immer mit einem Blick auf auftauchende Polizeifahrzeuge.

In Erinnerung an diese Begebenheiten baute ich vor vielen Jahren den alten Ford im Modell nach. Die Beschriftung habe ich damals noch von Hand aufgetragen. (Text: Peter Sacher)

Opel Blitz 3-Tonner und Lanz Volldiesel D1616

Einer der ersten deutschen Lastwagen-Bausätze im Maßstab 1:24 war der Opel-Blitz von Italeri. Für mich als Lastwagen-Modellbauer der 1950er-Jahre war das wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Im Laufe der folgenden Jahre nutzte ich die Basis des Bausatzes für Eigenbauten anderer deutscher Lastwagen aus dieser Epoche. Einen Opel-Blitz habe ich auch so gebaut, wie er in der Bauanleitung vorgegeben war.

Vor ein paar Jahren nahm ich mir das etwas ramponierte Modell vor, um daraus einen Lastwagen der Traktorfirma Lanz aus Mannheim zu bauen.

Grund dafür war, dass ich schon lange ein Gummispielzeug in Form eines Lanz-Volldiesels herumliegen hatte. Das ursprünglich für meine Kinder gekaufte Spielzeug war dem Original gut nachempfunden.

Dieses Modell habe ich mit meinen Mitteln verfeinert und in Lanz-Farbe gestrichen. Jetzt konnte es als Ladung für den Opel-Blitz dienen.

Lanz Bulldog im Original

Der 16 PS starke Lanz Bulldog Dieselschlepper D1616 ist ein in den 1950er-Jahren gebauter robuster Kleinschlepper, der sich durch niedrigen Kraftstoffverbrauch, große Zuverlässigkeit, hervorragendes Leistungsvermögen und gute Straßenlage auszeichnete. Er war das kleinste Modell der sogenannten Volldiesel-Baureihe. (Text: Peter Sacher)

Unimog 401 mit Westfalia-Kabine

Der bekannte Modellbauer und ehemalige Revell-Modell-Entwickler Klaus Lassen hat vor einigen Jahren als selbstständiger Unternehmer den Modellbausatz eines Unimog 401 herausgebracht. Es war ein hervorragender, filigraner Bausatz im Maßstab 1:24. Als nächsten Bausatz wollte er den Unimog mit Westfalia-Kabine und Räumschild herausbringen. Die passenden Reifen mit Straßenprofilen waren fertig, als er den weiteren Bau aus wirtschaftlichen Gründen beenden musste. Klaus, der ein guter, alter Freund von mir ist, überließ mir einen Satz der neuen Reifen, damit ich auf Basis des Bausatzes einen Unimog mit der Westfalia-Kabine bauen konnte.

Als Vorbild wählte ich die Ausführung als Fahrzeug der grauen Post mit Anhänger. Als Beladung baute ich eine große Kabelrolle.

So gibt es nun doch noch einen Unimog 401 mit Westfalia-Kabine im Maßstab 1:24. (Text: Peter Sacher)

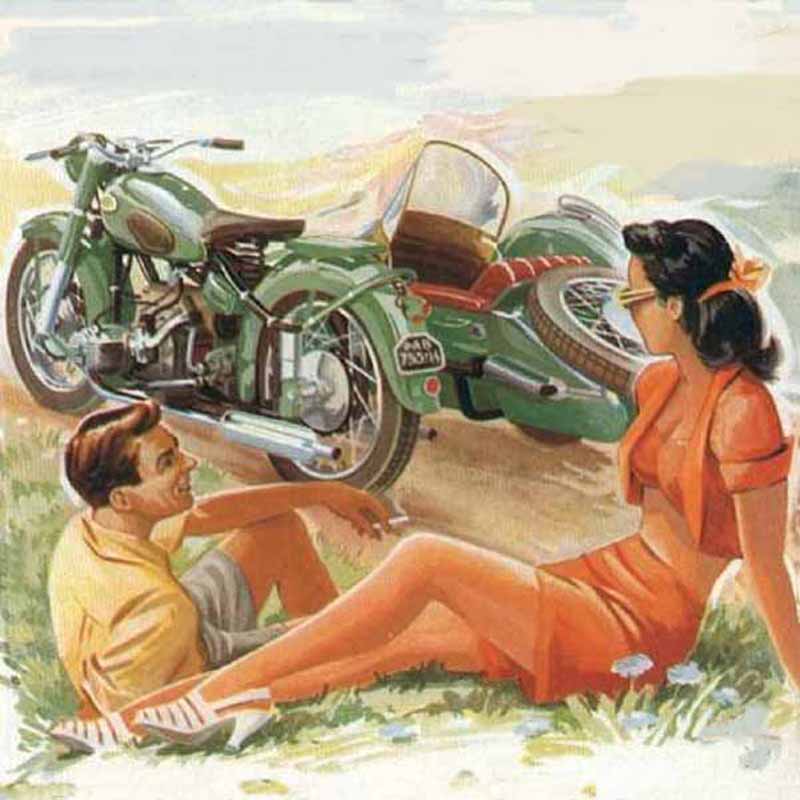

Zündapp KS601

Schon als Junge war ich von Motorrädern begeistert. Erste eigene Fahrzeuge waren eine 50er von Zündapp und Hercules. Später kaufte ich eine Honda und schließlich eine NSU ZDB125 aus dem Baujahr 1949, die ich heute noch gerne fahre.

Damals gab es einen Motorradredakteur bei einer Motorradzeitschrift, die ich regelmäßig las. Er hieß Ernst Leverkus, den alle nur »Klacks« nannten. Sein Spitzname rührte daher, weil beim Auftreten von Problemen einer seiner Sprüche "das ist doch nur ein Klacks" war. Ich begann alle seine Motorradbücher zu »verschlingen«. In seinen Büchern beschrieb er die Erlebnisse mit seinen eigenen Motorrädern und Motorrädern, die er für die Motorradzeitschrift testete. Besonders schön zu lesen waren seine Motorradgeschichten, die er mit Augenzwinkern und viel Humor schrieb. Der Schwerpunkt seiner Geschichten waren die Fünfzigerjahre.

Er war es auch, der mein Interesse an alten Motorrädern weckte und das bis heute anhält.

Eines seiner wichtigsten Motorräder war die Zündapp KS601. In den 1950er-Jahren eines der stärksten Motorräder, das meistens mit Seitenwagen gefahren wurde. Um ihn und seine Maschine, er nannte sie „der grüne Elefant“, rankten die tollsten Geschichten. Für mich als Modellbauer und Fan von Ernst Leverkus war es ein Muss, solch eine Maschine in meinem Modellbaumaßstab 1:24 zu bauen. Einzige Teile, die ich verwenden konnte, waren Räder aus einem Autobausatz. Alles andere wurde in meiner Eigenbauweise gebaut. Die passenden Figuren, Ernst Leverkus nachempfunden als aufspringender Fahrer und seinen Anschieber, schnitzte ich aus Feuerwehr-Figuren von Preiser.

Noch heute nehme ich gelegentlich eines der Bücher von „Klacks“ in die Hände und versinke in die 1950er-Jahre.

(Text: Peter Sacher)

Verehrter Besucher, hat ihnen diese Seite auch gefallen, oder eine andere aus über 69 (Stand 10. Dezember 2023)?

Dann wäre es schön, wenn Sie unser Sponsor werden und unseren Verein finanziell unterstützen, damit er weiter existieren kann.

Jeder Betrag ist willkommen.

Herzlichen Dank dafür.